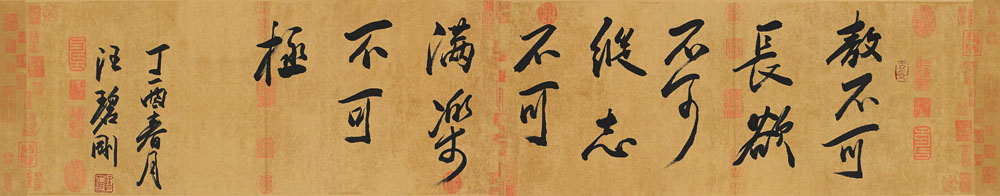

汪碧刚个人主页

http://wbg.mingrenguoji.com

汪碧刚

我常在想,我们这些舞文弄墨的人,尤其是伴随着改革开放成长起来的年轻一代,什么是我们最为可贵的品质?恐怕莫过于“家国情怀与文人

担当”。

在中国,说不完道不尽的,正是家国情怀。史书万卷,字里行间都是“家国”二字。《大学》有云:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身。”这段论述将国家、社会、家庭和个人串连成一个密不可分的整体,奠定了国人修身、齐家、治国、平天下的道德理想和行为准则。数千年间无论社会变迁沧海桑田,中国人皆知“万物本乎天,人本乎祖”的规则,都遵循“敬天法祖重社稷”

的古训。

中国文人具有深厚的精神担当的品格,这种品格突出表现为一种忧国忧民、济世救国的政治情怀。从孔夫子的“大道天下”,到屈原的“众人皆醉我独醒”,再到范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,这一切编织成一个绵延的思想传统。这一思想传统移植到中国现代意义上的知识分子身上,蝶化成“五四”启蒙精神。因此从精神谱系上说,中国现代意义上的知识分子和中国传统文人是一脉相承的。这就决定了中国现代文学强烈的现实品格和浓郁的政治情怀。中国现代文学正是以其浓郁的政治情怀,才成为思想启蒙的重要营垒,才密切融入中国现代化运动中,也

才有效地承载中国知识分子的精神担当。

情怀是胸怀,是心境,是情致。真正的艺术家,无不勤于雕章琢句,劳于镂心刻骨,精雕细琢打磨精品而乐在其中。对于文化艺术的创作者来说,如何能在当前文化大发展大繁荣形势中找好自己的位置,在无限利好形势中拉升出自己的一根红线,在无比繁荣局面中有所建树拿出自己叫得响的优秀作品,这才是我们自己在当前和今后一个时期要倍加考虑和思索

的问题。

在娱乐势头渐涨的今天,尤其需要文化坚守。说白了,我们还是缺少对文化的敬畏。极为悲哀的是,有些书画家也加入江湖杂耍行列,无视传统、规则、理念,故弄玄虚、哗众取宠,以刻意求“怪”、求“丑”、求“异”、求“乐”,博得眼球,令人大跌眼镜。但是最近几档综艺节目《见字如面》《中国诗词大会》《朗读者》,犹如文化的清流,持续霸屏,强力圈粉,吸引了人们的视线,引发人们对传统文化的认同,对阅读的热衷。在人们为文化清流频频点赞的同时,也有人在担心这股文化的清流到底能走多远,而文化清流走得远需要在享受一封信、一首诗、朴素的声音带来的心灵宁静和文化启迪的同时,更要坚守对文明的初心,对文化的传承。书画家要做文化人,笔墨当随时代。中国书画需要继承创新,这里面有个逻辑关系,要在继承的基础上创新,不好好继承就盲目创新则很可能歪曲或遗失了中国书画的精彩与精髓,换言之,传承是书画家的首要任务。同时,时代的发展进步要求中国书画要开拓新的题材领域,尊重个性,尊重创造,弘扬时代精神,当然这些都离不开对传统文脉的继承。在继承传统时,要加强对传统文化的发掘及传承体系的梳理;在探索创新上,要有时代精神,多方借鉴、多元共享。李可染先生曾经说过非常深刻的话:“以最大的功力打进去,以最大的勇气打出来。”我想,书画家要深刻理解传承与创新的关系,敬畏传统,继承创新,笔墨担当,做好“文

化人”。

我们正处在一个中华民族伟大复兴的光荣时代。艺术家都应恪守家国情怀与文人担当,书品人品兼修,积极投身于繁荣与变革的伟大实践中去,为推进社会主义核心价值体系建设乃至文化大发展大繁荣做出贡献。

(本文刊于《中国文化报》2017年8月2日理论评论版)