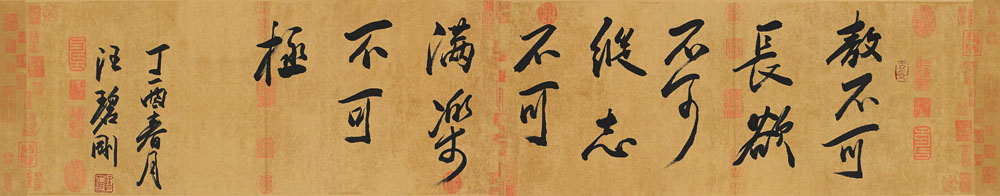

汪碧刚个人主页

http://wbg.mingrenguoji.com

汪碧刚 王雅蓉

摘要:帖学盛行的宋代,形成了以行草书为基本特征的帖学,并且在宋代书法中占据主导地位。苏东坡作为“宋四家”之一,从其代表的书法审美、书法技法以及书法创作等观念中可以一窥帖学对书法理论的影响和作用下形成的宋代书法特征。另外,以苏东坡为代表的“文人书法”对刻帖中书法的继承与发展,也深刻反映出宋代刻帖对书法创作与研究所产生的深远影响。

本文以苏东坡为例,探究帖学盛行的宋代书法特征,并得出书法学习的要义,从而更好的继承与弘扬我国书法艺术。

关键词:宋代书法、帖学、苏东坡、文人书法、意趣

一、 背景

书法即“书中有法”,书是“写”,法是“度”,中国书法从古到今都十分注意“法”,先意而后法,意中有法,法中有意。书法是技法,更是文化,理解书法必须首先理解它的深刻文化内涵。

宋代书法在书法史上有着极其重要的地位,这与当时的皇帝喜爱书法以及文官制度不无关系。

宋太宗就极其痴迷书法。他搜罗大量前朝的名家墨迹,然后刻成法帖,遂成开后世刻帖先河的《淳化阁帖》。这一举措对当时的书法名家创作及书法的发展起到了不可忽视的推动作用,以至于扭转了五代十国时因社会动荡造成的书法衰微现象,从而迎来一次空前的繁荣。

之前虽有前唐书法雄健恢宏的丰碑,但因宋代科举制度完成定型和规范,书法又在“程朱理学”的哲学思想、宋词的文学新翼以及文人画的大放异彩等诸多因素的共同浸染下,呈现出“尚意”的书风。这一时期涌现了以苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄为首的“宋四家”,他们所代表的文人士大夫书法成就使得中国书法史增添了一篇华丽不失典雅的恢弘篇章。

《淳化阁帖》是中国书法史上第一次大规模的书法普及,之后仅是它的翻刻版本就有30多种;其中收录的书家作品分别来自103人的共计420件作品,而“二王”的法帖就有233件——占半数,包括章草书法作品在内,行草书作品有378件,比重极大。

另外,刻帖内容多为历代帝王、贤士名臣的书法作品、日常生活交流的书信或通讯往来,目的是让人学书,并且传播书法。所以,刻帖可以说是对之前的书法作品进行了大量筛选和审核;而自宋代后,刻帖成为后世学书的主要摹本。

更值得注意的是,宋代手工业商品经济的兴起,对书籍刻帖的发展、传播也起到重要推动作用,甚至已经形成完善的交易模式。

宋代文人书法的兴起是当时社会与文化大发展背景下的必然,同时也不可避免地存在历史局限性。

宋代以提倡儒学的文人士大夫为当时的文化主导,“尚意”书风在士大夫阶层能够快速流行是因书写主体的内心情怀得以阐释、高雅品质实现追求,重视学问才情,不仅与王安石的政治“治世”相矛盾,也不合“天理”对人性的压制。因此,宋代以文人为首的行草书发展之辉煌止步于南宋,从书法史的角度来看,宋代是文人以书法为媒介的精神世界的狂欢年代。

二、 苏东坡其人其书及宋代“文人书法”特征

苏轼,字子瞻,号东坡居士,眉州(今眉山)人,是唐宋八大家之一,北宋著名大学士,并且与其父苏洵,其弟苏辙合称“三苏”,在文学、绘画、书法等方面均有很高的成就。苏东坡一生经历颇为曲折,元丰二年因给宋神宗上书《湖州谢上表》被新党利用弹劾为“包藏祸心”,对皇帝不忠,还在他诗作中找到含有讥讽之意的诗句,因此被逮捕入狱,这就是历史上的“乌台诗案”,成为苏东坡的人生中有转折点;后又被贬到黄州做黄州团练副使的闲职,也是在此时写下了誉为“天下第三行书”的《黄州寒食帖》;经过短暂提拔赴汝州上任,元祐四年又调往杭州,但不幸在绍圣四年,已经六十二岁的苏东坡又被新党陷害,流放到儋州,仕途的起伏与人生的磨难也成就了历史上的一代文学、书法大家。

苏东坡的文学成就在诗、词、散文方面均有涉及,并且建树颇高。在词方面,与辛弃疾并称“苏辛”,并且对词体进行全面的改革,让词在表现、词境上都脱离了柳永之后的“艳科”,提升了其在文学上的地位,可以说苏东坡改变了词在文学历史上的发展方向,《水调歌头·明月几时有》就是其代表词作之一;在散文方面,苏东坡为“唐宋八大家”之一,他推崇韩愈和欧阳修对古文的贡献,认为文章的的价值是可以反映人类的精神活动,而不仅仅是一个载道的工具,并且在议论文章中以平易自然的文风,雄放广阔的大局气势来表达客观事物与内心的情感,《赤壁赋》就是其代表作之一;在诗文方面,苏东坡他一生作诗二千七百多首,其中以观察反映社会现实及人生思考题材的作品最为突出,虽然自己命运多舛,却没有因为这些人生际遇而落寞,郁郁寡欢,反而在他的诗作中体现出他洒脱、旷达的人生态度,更能在不得志之时,不局限于当时时政而作出对社会积弊的批判。

苏东坡以楷书和行书见长,书法成就主要在于其行书,他是“宋四家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄之首,并且是在继承晋、唐、五代书法风格后,自成一家,开启宋代书法的新书风,并以楷书和行书见长,成为书法史上不可逾越的高峰。其行书作品《黄州寒食帖》被后世誉为“天下第三行书”,足见其书法成就之高。另外,苏东坡的书法作品《丰乐亭记》与《醉翁亭记》被称为“书坛双璧”。纵观苏东坡的书法特点,雄放不失天真,率直不失意趣,可以说是将他自己的个性与书法完美契合。

黄庭坚在《山谷集》中对苏东坡书法给予极高评价道:“东坡道人少学《兰亭》,故其书姿媚似徐季海;至酒酣放浪,意忘工拙,字特瘦劲似柳诚悬;中岁喜学鲁颜公、杨疯子书,其合处不减李北海。至于笔圆而韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气,本朝善书,自当推为第一。”

此评价可谓全面而准确地概括了苏东坡的书学传承、文墨才华、人格品行。苏东坡用笔多侧势,结体扁平,书风如黄庭坚总结的既有王羲之书法的典雅秀劲,也有颜真卿书法的浑厚丰茂,李北海书法的奔放雄迈,杨凝式的奇逸奔放,此外又有自己独特的风格面貌,在起落的仕途生涯中不同时期的多种书法风格造就出了“苏体”,成为后世学书的典范。

由此评价也不难发现,宋代书法家的明显特点在于素养极高,当时的书法可以说就是文人书法,而苏东坡就是最杰出的代表之一。他的书法作品是字与内容的高水准体现,首先是通过诗赋作为他内心情感的流露;其次,通过书法这一意象表现将精神追求的高度再一次提升,与此同时也将宋代书法的艺术修养提到唐代推崇法度所未有的境界。

苏东坡因自身的坎坷遭遇和个人的洒脱性格,最终形成了独树一帜的文风和书风,同时也包括他意趣高于法度的书法观念。

三、 以苏东坡为代表的帖学实践与理论体系的建立

宋代书法的“尚意”,在笔者看来更多是书法“尚自由”,是对个人精神追求无压力的洒脱表现,这一点正是苏东坡在《论书》中提到的:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不成为书也。”其中,“神”与“气”是排在前两位的,可以得出苏东坡的书法审美观念中这二者是“意”的重要表现方式,也是宋代书法审美主要特征之一。

黄庭坚对苏东坡的评价是:“学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间,此所以他人终莫能及尔。”书法的法度在帖中,书法的“意”是书家诗文素养的积淀,是书家主体精神世界的无限丰富;也就是说,以苏东坡为代表的帖学实践与理论体系在宋代得以建立。

苏东坡追求的书法天然意趣是其书法审美的重要观念之一。他认为“书初无意于佳,乃佳尔”,可代表宋代文人对书法艺术的理解已经转向了书家自我精神、内心的表达,而不仅仅是擅长书法。其次,“由人论书”也是苏东坡书法审美的观念之一。他主张“古之论书,兼论其平生,苟非其人,虽工不贵也。”

宋代推崇的文官制度把书家自身人格、道德寓于书的书法审美观念进一步加强,苏轼在《题鲁公帖》中写道:“吾观颜公书,未尝不想见其风采,非徒得其为人而已”,还有对欧阳修书法的评价“正使不工,犹当传宝”,都体现出苏东坡的书法审美注重书法与人的品格相统一和谐的观念。

苏东坡的书写技法明显与前唐不同,在其高超的书写技法之外透露着超然世外的可爱之意。

不同于前唐书法崇尚法度之风,宋代书法更注重凸显书家的文人气质,而这种文人气质要拿捏好一种范儿,既需要足够的学识涵养,又反感刻意的繁节,苏东坡无外乎是体现此气质的典型。他曾说道:“足不忘履则履之为累也,甚于桎梏。腰不忘带,则带之为虐也,甚于缧绁。人之所以终日蹑履束带而不知厌者,以其忘之也。”

笔者认为,苏东坡认为的在书写中应秉持的书法状态需忘掉条条框框、忘记功利要求,以一种无拘无束的真实去写,去表达才是书法技法的较高境界。这一点从苏东坡的书写执笔可以得到很好的证明——他的执笔方式与普遍的五指执笔不同,是用三指斜管单钩,手腕著纸而斜卧,因此重心多偏于一侧,任自己可以舒适挥洒笔墨的书写方式,而不拘泥所规定认同的。

清周济评价“东坡每事俱不十分用力,古文、书、画皆尔”,他的字不齐整,不用力,如不系轻舟,如小儿目睛;布局安排全看情意表抒,不极巧,不险峻,文人书卷气尽显。

苏东坡的书写技法观念一贯主张“我书意造本无法”(《石苍舒醉墨堂记》),在《小篆般若心经赞》中:“心存行声与点画,何暇复求字外意?”他认为只有“心忘其手手忘笔”,才能达到“笔自落纸非我使”的落笔成文后的字外境界。

在书法创作方面苏东坡是反对刻意地安排书写的,应该沉浸在所处的书写状态中“点画信手”而“烦推敲”。这里的“推敲”,笔者认为并不是随意的线条书写,而是在笔尖接触到纸张的霎那直抒胸臆,过多的排列笔画的布局则会使行文不流畅、情意难抒。

在《黄州寒食帖》中,苏东坡的字里行间情正浓、法难求,笔锋贯气出神入化,正如刘熙载的评价:“盖无法者,法之至。”当然,我们需要明确的是,苏东坡的书写创作观念是在对书写技法已经能够熟练掌握甚至是在书写状态中不需要考虑技法的前提之上,才能够做到专注于书家的自我情绪、情感的流露。

综上所述,不难看出,以苏东坡为代表的帖学实践的主张已经建立了理论体系:

首先是“苟能通其意,尝谓不学可”(《次韵子由论书)),在学习书法过程中要深刻理会帖中的意理,具备熟练的书写技法,并且重视积累,要做到心手相应,即“夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也”;

其次是“造本无法”,书“法”是从帖中习得的,但书“意”的体现不是从帖里得来的,需要在“书”的法度之外感悟“意”,“意造”是没有规律可循的。苏东坡对书理的淡然洒脱,“聊写胸中臆气”的无意造就了他书法风格的超脱。

最后是“渐老渐熟”终归平淡,也就是刘熙载《艺概》中对书法境界的判定:“学书者始由不工求工,继由工求不工。不工者,工之极也。”

以《黄州寒食帖》为例,作为北宋书法“尚意”的代表书作,被后世誉为“天下第三行书”的它,正是因为苏东坡在政治、书学等人生历程中有了种种磨练起伏、复归平淡后的体现。苏东坡在《与二郎侄书》中就提及他的书法观念:“凡文字,少小时需令气象峥嵘,采色绚烂,渐老渐熟,乃造平淡。其实不是平淡,绚烂之极也。”

四、 以行草书为基本特征的帖学在宋代书法中的主导地位

宋代书法中占主导地位的就是以行草书为基本特征的帖学,这一时期出现的书家无论是“宋四家”,还是宋徽宗,他们的书法特性是一致的,那就是尚个人“意趣”。

唐代书法的巨大成就在于法度的高度统一,在经历过五代十国乱世后平定下的宋代,“法”已经随着程朱理学的传播刻而融入当时人们生活的方方面面,而这时文人用书法来追求内心的自由、情怀的抒发、思想的表达,通过“意”的形式展现得淋漓尽致。

宋代书法中“意”的内涵是丰富的,是相对于“法”而存在的,不是绝对的,与“法”之间又有着内外而不是高低的藕断丝连的关联。

宋代行草书中所崇尚的“意”包括书家主体思想,主体意识的表达传递,是在“法”的基础之上升华的;“法”因有前代的规范基础,是基本地完善地遵循运用规则,也就是说在“法”的基础上才能谈“意”,“意”超脱于“法”,但不脱离“法”。如果说“法”是一颗稳定的树,那么宋代行草书的“意”是不同书家主体在树上开的各色花。

除尚个人“意趣”外,他们共同的特性还有学书路径是一脉相承的,都是早期遵循学习晋人、唐人甚至五代书法家的风格,然后自成风格。苏轼便曾提到学书从晋人起、主学王羲之。黄庭坚的书法在早期曾向苏东坡学习过,他的草书成就可以接替张旭、怀素的书法,而他也曾师法于此二人;米芾的书法被广为人知的便是“集古字”,对于前代先贤书法几乎都曾效仿过,以至于摹写达到以假乱真的地步;蔡襄的书法主要继承前唐代书法家颜真卿、虞世南之风;宋徽宗书法虽在书法史上以瘦金体楷书为长,但其草书同样有着不可忽略的位置。

终其来讲,宋代帖学的盛行以及文人主动选择行草书表情达意是宋代书法行草书占主导地位的重要因素。

五、结论与启示

帖学盛行的宋代书法特征是以唐代书法遵循的法度为基础的,追求书家主体品行、才学的修养,来达到“意”的无上境界,以晋人风流为品评标准,将行草书的字和内容一体化,并且有系统的书法学习理论,这也是宋代书法理论比之前要深入且丰富的重要原因。

宋代刻帖的盛行是书法史上学习书法方法的重要转变之一。因为刻帖大量快速的传播,改变了唐代之前须得老师口传心授、以师徒为主的学习模式,开启了大众研习书法的历史先河。要知道,在古代掌握书法就等同于掌握知识,而知识是被社会上层的贵族士大夫等所垄断的,即便隋唐开始科举制度,但书法笔法的传授还是具有封闭学习的特点。因此,帖学在宋代的盛行促进了书法的发展和传播,并且推动了刻帖理论的完备和书法理论的发展,使得宋代书法家大批涌现,让宋代书法在书法史上大放异彩。

时至今日,字帖的学习依旧是学书的主要路径之一。赵孟頫曾言:“书法之不丧,此帖之泽也,”宋代刻帖的重要贡献之一在于将书法一脉相承。无论是上文中提到的苏东坡的学书观念,还是现在刻帖的珍贵研究价值,在我们学习书法途径更为便捷的今天,例如手机软件、媒体等,都要坚定学书的基础是从帖上来,坚定学书的态度首先要遵循书法的法度,然后在提高自身知识涵养的基础上形成自己的风格,“意趣”是我们不断要求提高自身书写水平的基石。

参考文献:

[1]吴可:字思道,号藏海居士,金陵(今江苏南京)人,宋代诗人,评论家,著有《藏海诗话》,记载其主要诗论主张。《藏海诗话》记载于《永乐大典》中。

[2](清)周济著《介存斋论词杂著》,原载于《词辨》,是一部词学教材,兼有评论。

[3](宋)苏轼 《苏轼文集》第二册【M】,中华书局1986年版,第618页。

[4](宋)苏轼 《苏轼文集·文与可画筼筜谷偃竹记》第二册【M】,中华书局1986年版,第365页。

[5]刘熙载 《艺概·书概》江苏美术出版社2009年版,第218页。

[6]汪碧刚:书法史研究逻辑之我见【N】,《中国书法报》2019年7月30日。

(本文刊于大型艺术类核心期刊《艺术市场》2020年第1期)